品牌发展的4.0阶段是IP化

品牌发展的4.0阶段是IP化品牌与IP是怎样融合的?首先说说品牌价值是什么?

我以为:品牌是企业的核心经营成果,品牌的意义就是进入消费者的心智,通过心智预售实现顾客创造。

我们用一个简单公式,讲清楚了品牌价值和顾客、产品的关系,并以顾客价值为本:

“顾客价值=产品价值+品牌价值”

产品价值进一步剖开,得到一个二级公式:

“产品价值=内在价值+外在价值”

内在价值是不因他人的看法而改变的,由产品自身物理特性决定的价值;而外在价值与内在价值就是因他人的看法而改变的价值。外在价值只能在多人世界里存在,具有亚文化特征和时代特征。因为产品的外在价值有很强的文化属性,也就是IP属性,所以IP化是可以和产品价值结合的。

将品牌价值剖开,得到另一个二级公式:

“品牌价值=保障价值+彰显价值”

保障阶值就是品牌在购买环节而且只在购买环节所发挥的作用,提供安全保障感,让顾客放心、快速地做出决定。而彰显价值,是顾客消费该品牌时在他人心目产生的沟通性价值,即顾客有意无意的通过品牌向他人传达某些信息,比如彰显自己的身份、地位、财富、学识、品味、信仰、观点、态度、爱心、重视,不一而足……

彰显是一种社会沟通,需要他人感知才能生效。并强调了其中的文化属性、社交属性。而这两点和IP息息相关,正是IP化品牌的关键工作:IP通过创造文化来创造顾客,建立情感连接来加强社交连接。其实,品牌的价值属性一直都没有变,改变的是传媒和传播生态,从而使得品牌的发展越来越和IP融合。

其实,品牌作为一种独立观念,形成体系化的品牌建设方法,诞生时间并不长久,到现在也只有不到80年的时间。就在这短短不到80年的时间,随着媒体生态的嬗变,发生了至少四次品牌建设方法论的大发展。

品牌1.0时代

品牌形象

品牌作为一种独立观念出现并成熟,是在20世纪的50、60年代。就是美剧《广告狂人》描述的时代,广告人成为了消费社会手持魔法棒的巫师,掌控着引领消费者心智的权力,俨然成为三权分立及新闻权之外的第五权力,广告公司云集的麦迪逊大道风光无限。

当时,“品牌形象说”出现了,来自奥格威老先生。什么是”品牌形象“?就是做广告应打造更感性、独特的品牌人格化形象,作为广告传播的中心,认为这样做更能打动顾客,构建起长久的品牌价值。“品牌形象说”的核心应用场景是——大媒体。

背后是传媒生态和社会生态的重要变化:

1、印刷媒体(报纸和杂志)质量越来越好,图片效果越来越精美,广告版面越来越大,使过往只能用豆腐块文字+小幅产品图的广告形式,发生了巨大的变化,广告创作有了更大、更漂亮的展现的空间。

2、电视媒体虽然还在黑白和早期,但已经可以用广告短片讲故事了。

3、大媒体极具覆盖力影响力,大广告公司成为权势掌控者。

4、社会摆脱二战阴影进入富裕时代,民权、草根、多元化和个性意识迅速崛起,不同消费者需要不同的能代表自己的品牌。

换个角度看,“品牌形象”就是IP化品牌的初期,因为人格化、形象化、强调文化和精神,这些都是IP化的特征,至今依然成立。所以,品牌观念从一开始就和IP属性息息相关,只是当时的IP化,完全以广告及大媒体的场景呈现。

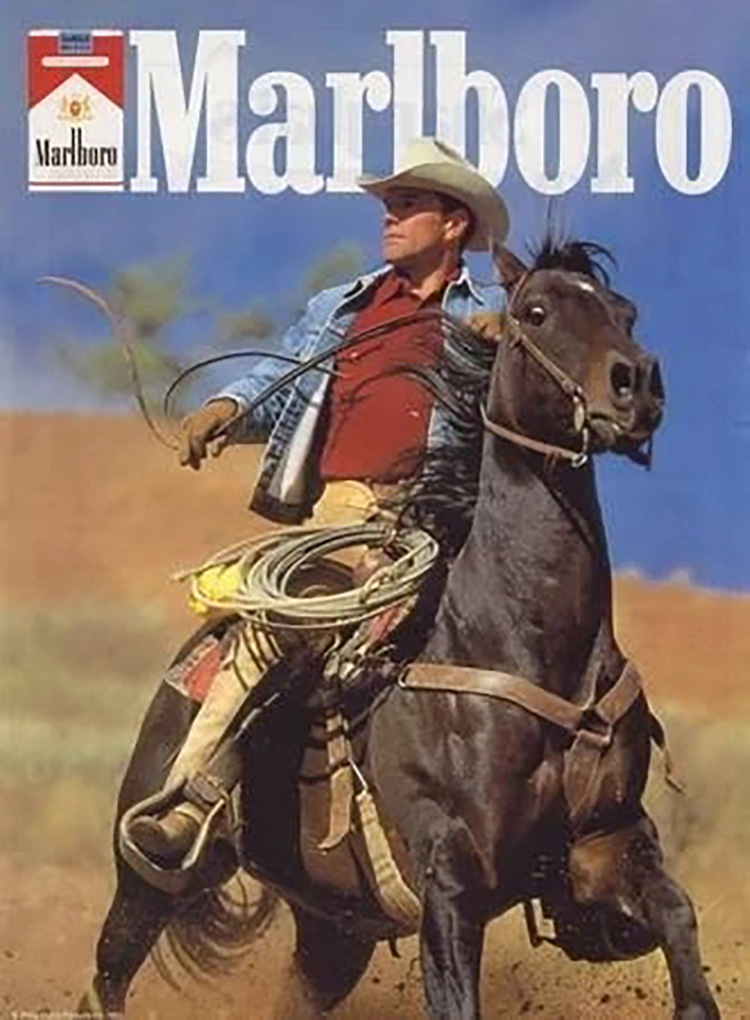

最代表的“品牌形象”,来自另一位广告大师李奥贝纳,万宝路的牛仔。

万宝路的牛仔形象早在20世纪50年代就开始出现,帮助万宝路香烟从小品牌进入全美第10;然后在60年代大放异彩,让万宝路跃居第二,到70年代更是让万宝路成为第一,是“品牌形象”长期价值论最当仁不让的代表。

但是近十年来,万宝路的牛仔形象,由于明显的、白种男性的政治不正确特征,遭遇很大的质疑,导致销量下跌和在新生代人类中的巨大不认可,万宝路将面临越来越严重的文化认同危机。

这正好说明,“品牌形象”的基础其实是文化IP属性。

如前文所说:“产品的外在价值具有亚文化特征和时代特征”,“品牌的彰显价值其实是社会沟通”,当亚文化遭遇强烈反对时,社会沟通反而会面临崩塌,品牌长期积累的旧彰显价值会遭遇危机。

品牌2.0时代

整合传播与品牌管家

进入20世纪的80、90年代后,整合营销传播的时代来临。营销从仅仅是大传媒中心传播,变成了大众+诸多小众的整合营销传播,才能更好实现效果。

广告公司纷纷发展为大传播集团,广告人纷纷自称为“品牌管家”,要帮助企业打理360度的整合传播,来为企业培养长期品牌。

在这背后的传媒生态和社会生态变化是:

1、一方面,电视媒体成为第一霸主,大媒体依然强大;

2、另一方面,各种小众媒体和丰富的新传播模式也纷纷出现;

3、两者形成了主流媒体vs无数小众媒体的共生局面,比过往复杂了很多;

4、社会进入后繁荣时代,精英的话语权被削弱,小众和多元化更加兴盛,互联网也开始出现。

这是广告/传播公司实力最强的时候,基本上,整合传播的中心节点都在广告/传媒公司手中。电视广告+VI视觉符号+360度整合传播,是这个时代的主要特征。这个时代的IP化反而不明显,除了电视广告更加内容化,品牌更多呈现为简化的视觉符号,因为只有足够简单、严格管理的视觉符号,才方便整合营销传播。

到现在,很多企业仍然一不小心,就把IP做成了VI。

品牌3.0时代

开始瓦解与变异的营销

进入21世纪后,由于互联网的崛起,传统有序的整合营销传播开始被瓦解。这还只是桌面和电脑的互联网时代,还没到手机和移动互联网。

在这背后的传媒生态和社会生态变化是:

1、互联网取代电视媒体,开始成为第一霸主。

2、更麻烦的是,互联网不像电视媒体那么稳定和固定,总在不断快速诞生新的媒体形式,不断快速改变和颠覆旧的。仅在21世纪前10年,就已经发生了门户、搜索引擎、BBS论坛、博客、视频平台等多次重大变化。再也来不及去先给新媒体做定义再去做了,往往定义刚定型,新的颠覆媒体又出现了。

3、新媒体和旧媒体不是共生局面,而是逐步取代局面。

4、社会进入新经济繁荣时代,旧经济一个一个受到巨大打击,甚至有衰退和消失的,精英的话语权进一步被削弱,小众既强大又离散。

营销传播的最明显改变在于:

不是只有从大传播中心传播的案例才能成功,经常出现完全从小众、互联网上崛起的新营销传播,也能获得大成功。大媒体往往只是接力棒和放大器,再也无法说是绝对重要作用。而且,互联网传播能直接放大营销和传播事件。传播不再只是大众+诸多小众,而是小众+大众+小众的不断分解组合。这是传统广告/传播公司瓦解的时代,GOOGLE短短几年就成为最强的传播霸主,靠的完全是长尾的中小客户,而不是大客户,这让大传播集团无处反击,无可奈何。

在中国,百度、阿里巴巴、腾讯也都逐一上位,逐步占据了营销传播的各个王座。对广告/传媒公司来说,最大的苦恼是,做不了品牌管家了,因为没办法管理好层出不穷的网络新媒体。

整合传播的中心节点逐渐从广告/传媒公司离开,向企业自身靠拢。这也是更IP化的营销传播和品牌开始上位的新时代。

这个时代是IP化和品牌形象结合的开始,品牌开始摆脱广告,向内容、社群、口碑全面进军。一个只靠打形象广告的品牌,不再被认为是最有魅力的品牌;那些能通过自传播内容、用户参与形成的品牌,才是新魅力品牌。

品牌4.0时代

在碎片中建立IP化品牌

2010年后,手机和移动互联网来临了,变化之大,超出所有专家的预期和想象。碎片化、和在碎片化中形成的无数可分化圈层,是新时代最主要的传媒特征。

在这背后的传媒生态和社会生态变化是:

1、人们的生活和消费全面互联网化和数字化,并落在不同的大平台上。

2、各大平台彻底取代传统大媒体,成为时代的霸主。

3、传统媒体纷纷向新媒体和网络转变,少数能转变成功,大部分不成功的则彻底边缘化。

4、旧经济开始在互联网上一个个重组新生。

新时代的核心是大平台,这些大平台比往任何大媒体和传播集团,都要强大成百上千倍。在平台上是无数的个人、商家和自媒体,承担了传统的生活、消费、资讯、娱乐工作。

这种全新的网络化、数字化、碎片化、圈层化方式,是品牌和营销传播必须要面对的。对广告/营销来说,最直接的体现是,广告再不只是广告,营销也不只是营销,内容、娱乐、营销、卖货全面融合,以全新的方式绽放出巨大力量,比如两微一抖一快一红,比如拼团购物,比如直播带货等等。广告和营销的边界,正在变得无限大,无限模糊……

另一个非常重要的变化,是传播中心节点的转移:营销传播的中心节点已经彻底从原来广告/传媒分布机构,变成以企业为传播的中心,这必然导致企业要改变营销传播的网络结构,更重视自己的自媒体,以及企业自身IP的作用。从内容IP到个人IP,从企业IP到IP化品牌,IP天然具有将信息的碎片粘合起来,将人群重新组织起来的能量。于是,品牌的4.0阶段,就是品牌与IP的融合,并融入产品当中。

具体表现包括:

品牌的IP角色化(人格化、宠物化,等等)、产品和渠道的IP情境化(场景再造)、营销的IP跨界化(不同品牌的IP文化联合)、营销传播的IP内容化、企业及个人的自媒体化、品牌资产的数字化、等等。如何粘合碎片化媒体,只有极致的产品,或者受欢迎的IP可以做到。

所以,产品英雄主义和IP风行,是新时代品牌营销的两大特征。曾经在80年前,和产品卖点主义分道扬镳的品牌形象主义,在新的时代得以重新结合在一起。

品牌IP化=产品IP化=产品差异化=品牌形象建设

用IP化内容,让产品的连接变得不一样,越强的数据,带来的越不一样的产品差异,自然形成品牌差异。品牌工程要做的,是在碎片化上的圈层化重组。

这当中的案例数不尽数,每天都在发生新的。换个角度看,太阳下没有新鲜事,品牌和IP的融合并不是今天才发生的。今天发生的每一件新鲜事,都肇始于近百年前的品牌观念,从品牌形象开始,从最早的内容化开始,改变的其实是媒体,并因此不断发生新的组合。过去是广告公司做品牌管家,今天是企业和个人自己做品牌管家;过去是广告人只做广告,今天广告人做各种文创+销售的事,人人都是广告人,人人又都是销售人;过去是品牌是商业品牌,文创是内容文创,结合只在局部,而今天两者结合得比以往深远得多,所以出现了IP概念。

最后,回归品牌价值

品牌价值仍然是如何进入消费者的心智,实现心智预售实现顾客对品牌的主动选择,实现品牌的保障价值和彰显价值。不同的只是,在IP化品牌中,进入消费者的心智不只是媒体广告,而是在互联网上的内容连接,这些连接通过心、通过情感、通过文化赋能来实现。